“Quando chove eu fico como um bicho enjaulado aqui dentro de casa.” “Eu não quero que sintam a minha dor. Eu quero que me ajudem a lidar com ela.” “Não tenho vontade de ajeitar a casa e nem de comprar as coisas. Nesse momento eu não tenho esperança de mais nada.” “Se for ver bem, todos nós estamos com depressão.”

Roseli, Luciane, Loreni e Milton vivem a dor de uma grande parte da população gaúcha atingida pelas enchentes. Bastam poucos minutos de conversa com aqueles que ainda buscam reconstruir sua vida, para ver o sofrimento que permeia cada dia, especialmente neste último ano.

Aperto no peito, falta de sono, tremores, falta de ar, tontura, náusea, sudorese, desânimo, medo, angústia… A lista dos sintomas – que não acaba aqui – é grande e tem afetado, de inúmeras formas, as pessoas atingidas pelo maior desastre climático do RS, que busca em uma rede falha o apoio para vencer a depressão, a ansiedade e o transtorno de estresse pós-traumático.

“Eu passei pela acolhida no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e ali tinha psicóloga só para a triagem. Aí depois me encaminharam para o psiquiatra e ele deu os remédios.” O relato da moradora de Lajeado, Luciane Nunes Feijó, 44 anos, mostra a dificuldade que vivem centenas de atingidos por todo o estado.

De acordo com os relatos dos atingidos ouvidos pela reportagem, muitas pessoas que buscam apoio psicológico na rede pública de saúde são encaminhadas diretamente a psiquiatras, sem ter acesso a um acompanhamento terapêutico adequado. Em vez de receberem escuta qualificada e estratégias de enfrentamento por meio da psicoterapia, são frequentemente medicalizadas, com prescrição exacerbada de remédios, como se fosse a única solução. Essa prática, embora às vezes necessária, suprime demandas emocionais e sociais mais profundas e não promove o cuidado integral da saúde mental.

“Ultimamente eu tenho dobrado os remédios. Quando chove eu tomo até três vezes naquela noite, porque não consigo dormir. Eu tenho medo, muito medo. Eu não durmo quando chove. Eu comentei com o psiquiatra que faço isso e ele não disse nada, se pode ou não pode”, conta Nunes.

A atingida é uma das que tem o nome dos remédios na ponta da língua. “Olanzapina, Diazepam e Lítio. São os que eu dobro ou triplico, mas tomo mais outros dois”, explica. A situação é, como em tantas outras, agravada pela falta de atendimento adequado. “Eu não me sinto acolhida. Se eu tenho um pensamento ou sentimento ruim, eu vou lá e o médico me diz que pensamento ruim vem, mas passa. Eu não quero que sintam minha dor, quero que me ajudem a lidar com ela!”

Dos cinco filhos, três ainda residem na mesma casa e também sofrem com sintomas parecidos com os da mãe. Pedro, 18 anos, ajudou a salvar os vizinhos na enchente, nadando entre as casas para resgatar quem não havia conseguido sair, e hoje sofre com crises de ansiedade. O menino mais novo (14 anos) tem ataques de pânico durante o banho, quando ouve o barulho da água. Já a filha menor viu a enchente atingir sua casa bem no dia do aniversário, em 30 de abril, e hoje, aos 13 anos, faz acompanhamento psiquiátrico e tratamento com fluoxetina.

Pesquisa avalia impacto sobre a saúde mental dos atingidos

O adoecimento psicológico, a partir das enchentes de maio, é o ponto principal da pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Santiago Diefenthaeler, estudante da Medicina da Ufrgs, é bolsista de iniciação científica e um dos coordenadores da pesquisa, junto com os professores Simone Hauck e Daniel Baldez.

Diefenthaeler explica que a pesquisa, iniciada em maio de 2024, tem como objetivo compreender o impacto da catástrofe climática na saúde mental dos moradores do Rio Grande do Sul, além de determinar quanto tempo dura esse impacto em cada pessoa atingida. Por isso, os participantes foram convidados a responder a mesma pesquisa depois de seis meses, e a perspectiva é que as perguntas sejam refeitas quando a enchente completar um ano.

A análise recebeu mais de cinco mil respostas entre maio e dezembro. Deste total, 43,9% tiveram, pelo menos, uma pessoa próxima afetada, enquanto 50,8% foram diretamente afetados: 1.789 evacuaram suas residências urgentemente e 612 necessitaram de operações de resgate.

Transtorno de estresse pós-traumático e fuga das lembranças

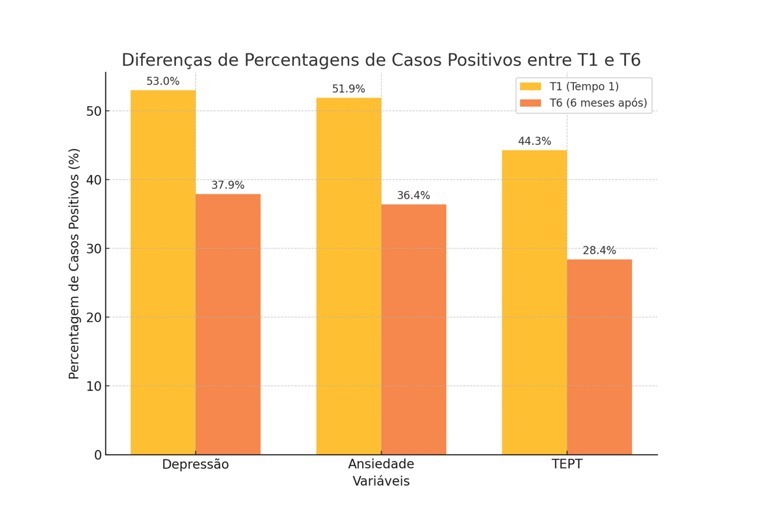

Um dos destaques da pesquisa são os índices de casos confirmados de depressão, ansiedades e transtorno de estresse pós-traumático (Tept). Neste sentido, Diefenthaeler explica que os dois primeiros já são conhecidos no Brasil, enquanto Tept é um conceito mais recente, ainda não tão popular.

O pesquisador ainda alerta: “As diferenças, muitas vezes, não são tão óbvias, no sentido de que os sintomas normalmente vêm juntos. Agora, uma coisa que é bem característica do transtorno de estresse pós-traumático, são as memórias intrusivas, sintomas de reexperienciação, que é a pessoa ter flashbacks. Às vezes, ou quando ouve algum barulho da chuva, por exemplo, aquilo de uma certa forma faz a pessoa ter uma lembrança muito ruim, indesejada. Algumas pessoas têm também sintomas de evitação, quando começa a limitar a sua vida, em questão de não viver experiências que relembrem ela do que aconteceu”.

Isso é o que vive Roseli Marques dos Santos, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. A costureira de 62 anos conta que a chuva lembra tudo o que viveu há um ano e que gera angústia e medo. “Quando começa a chover eu fico desesperada, que nem uma louca, que nem um bicho enjaulado dentro de casa. Porque a gente não sabe o que vai acontecer.”

O estudo acompanhou também a redução dos indicativos de porcentagem de depressão, ansiedades e transtorno de estresse pós-traumático entre os dias da enchente e seis meses depois. Os dados coletados apontam uma queda no semestre de apenas 15% nos casos confirmados de depressão, 15,5% nos casos de ansiedades e quase 16% no Tept, conforme gráfico abaixo:

Danos físicos e rede de apoio são determinantes

Um dos pontos importantes da pesquisa, foi o indicativo de quais os danos físicos sofridos pelos atingidos durante a enchente. Entre eles, a privação de água, energia, internet, moradia, além do contato com a água contaminada da enchente e a perda de animais de estimação.

Estes fatores são, segundo o pesquisador Diefenthaeler, “marcadores bastante significativos de sintomatologia. Então, quanto mais a pessoa conseguiu se recuperar também de danos materiais, mais ela se recuperou dos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. E o contrário é verdadeiro: aquelas pessoas que não se recuperaram em nada ou se recuperaram só parcialmente, elas ainda são mais sintomáticas em relação ao transtorno de estresse pós-traumático”.

Outro destaque fundamental é a importância do apoio psicológico e das redes de apoio ao acesso dos atingidos. De modo geral, há um consenso importante entre os que sofrem desse adoecimento psicológico: “falar sempre ajuda”. Por isso, é de fundamental importância uma rede de apoio capaz de acolher e orientar cada caso. Este é o alerta de Diefenthaeler: “Não temos profissionais, infraestrutura suficiente, principalmente no momento agudo, no momento mais crônico. Passado isso, a gente continua não tendo uma rede suficiente, em termos de saúde pública, para o atendimento desta demanda”.

Saúde pública

Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde do RS (SES), foram investidos R$ 12 milhões na implantação de 197 equipes multidisciplinares de saúde mental, e que esses profissionais prestaram “apoio nos momentos de velórios e acolhimento dos enlutados”. Segundo a pasta, esse investimento possibilitou que fosse realizada a reconstrução da conjuntura social das comunidades afetadas, com foco na reconstrução de espaços públicos coletivos de promoção da vida.

Ainda sobre investimentos a secretaria informa que foram repassados R$ 24,7 milhões para municípios atingidos, R$ 12,7 milhões para ações de Atenção Primária à Saúde (APS), R$ 15,3 milhões para compra de equipamentos e mobiliários e R$ 86 milhões de recursos estaduais para saúde.

A secretaria também registrou – desde setembro de 2023 –, quando as primeiras enchentes atingiram o estado, o aumento de, pelo menos, 20% nos atendimentos de saúde mental em 147 municípios. Em outros 50, este atendimento aumentou 50%, e em 15 cidades, os atendimentos dobraram.

De acordo com a pasta, até fevereiro de 2025 foram realizados mais de 150 mil atendimentos clínicos e de saúde mental. Foram mobilizados 179 profissionais de saúde, sendo 25 médicos, 28 enfermeiros, 43 técnicos em enfermagem, 50 psicólogos e 33 assistentes sociais.

Ainda segundo a SES, foram montados 12 hospitais de campanha (mobilizados pela Força Nacional do SUS, Exército e Força Aérea). Assim como um banco de voluntários com mais de 40 mil profissionais cadastrados e dois mil voluntários direcionados para os municípios atingidos.

Sobre o treinamento destes profissionais, a secretaria afirmou que foram elaboradas diretrizes para estratégias de cuidado de saúde mental e atenção psicossocial em parceria com o Ministério da Saúde, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems), os Médicos Sem Fronteiras e as universidades. Ainda assim, a pasta não se manifestou sobre os relatos de falta de profissionais.

Saídas alternativas

Quando não encontram respostas ou acolhida no poder público, os atingidos buscam ajuda em uma rede informal, que conforme afirmam, ajuda a aliviar a angústia. “Pra quem eu vou pedir ajuda? Eu converso com as gurias do Movimento de Atingidos por Barragem (MAB), as minhas amigas. Quando eu não estou bem, eu vou desabafando com elas e isso me ajuda muito. Também tenho a Lua, que nem parece um cachorro. Quando ela sente que não estou bem, que me sento e baixo a cabeça, ela sobe no meu colo e coloca as patas no meu ombro para me acalmar”, conta Luciane Nunes Feijó.

“Eu não tenho mais vontade de ficar aqui, não tenho vontade de comprar nada. Eu tinha meus móveis tudo bonitinho, arrumadinho. Agora quebrou tudo, eu nem me interessei mais em comprar nada pra dentro de casa, sabe?! Tipo, eu vivo por viver. Não tenho ânimo pra nada mais”, desabafa a moradora de Lajeado, Loreni Simão de Miranda, 45 anos.

Antes da enchente, ela fazia acompanhamento em relação à sua saúde mental, especialmente à depressão. Após o desastre climático, conta que o médico do posto de saúde aumentou a dosagem do remédio.

Para a doutora em psicologia social e institucional da Ufrgs Helen Barbosa dos Santos, pessoas que possuem demandas de atenção psicossocial possuem a tendência de ter um quadro agravado diante de eventos climáticos. “Em alguns casos, essas pessoas perdem o acesso a seus tratamentos de saúde, como acesso a medicamentos e psicoterapia, por exemplo. A pessoa vê sua rotina, objetos pessoais completamente prejudicados e isso desestabiliza o sentimento de controle sobre o próprio corpo e futuro”, pontua.

De acordo com ela, um dos aspectos muito criticados por profissionais – pesquisadores da área de gestão de cuidado em saúde mental em situações de desastres – é o quanto ocorre uma tendência à medicalização excessiva em torno de vítimas desses eventos. “Há uma tendência de que diversas estratégias de cuidado acabam por colocar as pessoas num lugar de muita passividade, ao invés de escutá-las. É preciso falar sobre o trauma, não apenas de maneira individualizada, mas coletiva. É preciso compartilhar a dor, senti-la, na medida do possível, para que essa experiência seja reconhecida e digerida”, alerta.

Santos, que também é professora da pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), destaca que apenas o uso de medicamentos não ajuda a elaborar as múltiplas perdas vividas. “É necessário um acompanhamento sistemático que envolve o acesso a outras políticas públicas para além da saúde, como assistência social, acesso à moradia, segurança alimentar, etc.”

Trauma coletivo

Milton da Rosa Gomes, Luciane Nunes Feijó, Roseli Marques dos Santos, Loreni Simão de Miranda e tantos outros relatos que não entraram nessa reportagem, têm os mesmos sintomas que, de acordo com a professora, são efeitos psicossociais associados ao trauma. Segundo ela, esses efeitos podem perdurar por muito tempo, principalmente no que se chama de fase de reconstrução, podendo se estender de seis meses a três anos após a situação de desastre.

Tendo atuado em abrigos, Helen dos Santos reforça que a sensação de insegurança em relação ao futuro, injustiça, falta de estabilidade em torno da moradia faz com que sintomas de depressão e ansiedade permaneçam. “Precisamos sair da lógica voluntarista e assumirmos a educação permanente à profissionais de saúde, e a inserção desse tema como parte obrigatória nos currículos de graduação.”

Santos frisa que é preciso entender que, se os desastres são eventos traumáticos vividos pelo coletivo, sua resolução também deve acontecer no nível coletivo. “Não há como entender a saúde mental da população apenas a partir do atendimento individualizado ou até a medicalização da dor nesses casos.”

Para ela, é necessário compreender que propiciar o cuidado em saúde mental é promover políticas públicas de proteção em territórios precarizados. Cita como exemplo, o apoio financeiro e social às famílias que até hoje sofrem inúmeras perdas e, até mesmo, insegurança de moradia e alimentação, como é o caso, em Porto Alegre, no bairro Sarandi, ou no município de Eldorado do Sul.

A professora reforça que os acompanhamentos devem ser sistemáticos e sua durabilidade associada às necessidades de cada sujeito e território. Assim como pensar a saúde mental também nos espaços educacionais, como escolas, associações de bairro, equipes de saúde da família também é de grande importância.

“Precisamos cuidar do corpo da cidade, começando pelas populações que ainda sofrem os efeitos das enchentes e pensar num planejamento urbanístico que previna novas tragédias urbanas.”

Por fim, Santos aponta que toda cidade tem sido prejudicada, e mesmo vítimas secundárias, que não foram diretamente atingidas, sofrem os efeitos da segurança em relação ao futuro. Como sentencia Gomes: “Se for ver bem, todos nós estamos com depressão”.

* Reportagem realizada em parceria entre o Brasil de Fato e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)