Cristiane Oliveira é uma mulher da Amazônia, nascida em Belém do Pará e autointitulada sapatão. Mas nem sempre foi assim. “Passei a vida toda com medo de ser quem eu era. Das piadas que ouvia na rua, na escola. Até minha juventude, eu aprendi que dificilmente arrumaria um emprego me vestindo como me identifico”, disse Cristiane ao Brasil de Fato.

Mas foi justamente esses obstáculos vivenciados em sua história que foram o motor propulsor para que ela fosse em busca de entender quando e como a palavra “sapatão” passou a ser usada, não apenas como mera definição, mas como um marcador repleto de significados, até mesmo político, para a luta pela visibilidade lésbica.

No dia 21 de agosto, na Universidade Federal do Pará (UFPA), Cristiane defendeu sua tese de doutorado com tema Entre dispositivos coloniais e resistências: Narrativas Sapatão no Brasil e a Ressignificação da Matinta Perera na Amazônia, do Programa de Pós-graduação em Letras. Nela, a pesquisadora se propõe a fazer uma “arquegenealogia” do enunciado sapatão, com o objetivo de começar a construir o que ela chama de “cânone sapatão” a respeito do tema, a partir do protagonismo dessa população.

O grande questionamento que lançou para iniciar a pesquisa foi: “por que, afinal, algumas mulheres gostam de ser chamadas de lésbicas e outras de sapatão?”. Para isso, Cristiane lançou um olhar sobre o passado, onde encontrou diversas referências, entre elas a figura mítica de Matinta Perera.

Se apropriando do lugar de fala de uma mulher sapatão, preta e periférica, Cristiane desenvolve sua tese a partir dessas interseccionalidades, refletindo sobre corpos dissidentes, como o dela próprio. A agora doutora explica que viveu uma jornada de autoconhecimento durante a pesquisa, que virou fonte inspiradora de forças para continuar sendo quem ela é, ao mesmo tempo em que percebe a potência e importância de escolher seus aliados nessa luta.

Confira a entrevista completa.

A arquegenealogia do enunciado sapatão, pelo menos dentro do que você pesquisou, é uma investigação inédita. Quando você decidiu por esse foco, esse ineditismo foi algo que a motivou, ou foi se dar conta disso já em campo?

Essa pesquisa foi muito intuitiva. No sentido de que eu comecei em 2020, com uma pesquisa de necropolítica linguística. Aí, em 2023, veio a proposta de fazer sobre o enunciado sapatão. E aí eu lembro que quando a minha orientadora, a professora doutora Ivânia dos Santos Neves, propôs essa pesquisa, era justamente para trabalhar a essa diferença, porque algumas mulheres gostam de ser chamadas de sapatões e outras de lésbicas? O que tem aí? Mas a pesquisa mesmo foi se moldando no percurso. A pergunta norteadora foi: “Como as mulheres da Amazônia conseguem se enxergar na figura de Safo e Lesbo?”. Porque há uma distância muito grande. E foi aí que a gente acabou caindo na Matinta Perera. E fomos ver que é bem diferente pra nós. Então, aqui a gente tem como trazer a ressignificação a partir da Matinta.

Na tese, você problematiza a escassez de registros, e o fato de, em grande parte, quando há debates a respeito das mulheres lésbicas, eles serem feitos por homens.

A minha pesquisa é centrada em três épocas, que considero simbólicas. A primeira é no início da colonização, alguns anos depois da invasão portuguesa, quando essa moral judaico-cristã começou a ser imposta nesse território. Depois eu trato do período da Ditadura empresarial/militar e, finalmente, na contemporaneidade. Na medida em que eu comecei a pesquisar mais sobre esse enunciado, eu fui vendo que os poucos registros que se tem a respeito das mulheres sapatões brasileiras eram feitos, principalmente, por homens. A exemplo do Luiz Mott, um homem gay, que é uma das maiores referências na luta por inclusão da população LGBTQIAPN+. Então, eu percebi a escassez de informações que deem conta da nossa identidade, enquanto sapatas. Tive muita dificuldade de encontrar bibliografia a respeito. Foi assim que minha orientadora e eu decidimos começar a construção de um cânone sapatão, por assim dizer, com a proposta de que nós, sapatões, sejamos protagonistas dessa construção.

E quando o enunciado sapatão começou a ser usado para se referir à orientação sexual de mulheres?

Eu precisei trabalhar muito com oralidades, que também são instrumento de pesquisas. Através de histórias contadas, eu fui construindo uma linha do tempo. Foi assim que eu cheguei até as décadas de 1960 e 1970, quando a moda, a forma como as pessoas se vestiam passaram a fazer muitos contrapontos. Foi quando mulheres começaram, então, a usar sapatos chamados masculinos, porque elas se sentiam mais à vontade. Nesse período da contracultura, as mulheres, algumas delas lésbicas, começaram a se permitir a usar roupas com que mais se identificassem, porque eram mais confortáveis. As mulheres tinham um tipo de vestimenta que era mais engessada, aqueles saltos, vestidos, e tal. E essas mulheres resolveram adotar a moda como uma subversão. E, mesmo que não fosse necessariamente com a intenção de subverter, quando elas começaram a perceber que poderiam vestir e calçar como se identificavam, elas passaram a fazer isso. Era melhor usar uma bota, um sapato Zebu, que era muito comum naquela época na moda masculina, do que usar salto fino. Alguns desses relatos estão registrados, inclusive, no documentário “Ferro’s Bar”, do coletivo Cine Sapatão, que conta a história do bar homônimo, símbolo do movimento lésbico brasileiro, a partir do final da década de 1970. Então, por elas usarem esses sapatos, que eram considerados grandes pra uma mulher usar, elas começaram a ser chamadas de “sapatão”.

E quando você começou a se sentir à vontade em ser chamada de sapatão?

Foi durante essa pesquisa. Passei a vida toda com medo de ser quem eu era. Das piadas que ouvia na rua, na escola, até minha juventude, eu aprendi que eu dificilmente arrumaria um emprego me vestindo como me identifico. Eu precisava estudar, pra conseguir uma vaga. Essa foi uma das minhas maiores motivações para ingressar na UFPA. Aí, em 2024, ouvindo os relatos das mulheres, que eu assumi o enunciado sapatão pra mim, porque eu passei a participar de coletivos, como o Sapato Preto, formado por mulheres sapatão da periferia de Belém. Lá, ninguém se coloca como lésbica. Todas são sapatões. Elas falam “eu sou sapatão”. E a pesquisa foi casando pra eu entender que não teria problema nenhum em assumir, porque é uma forma de resistência. Quando alguém te chama assim, querendo xingar, e você ressignifica, o opressor não tem mais essa arma contra você.

Mas também há o fato de que nem todas as mulheres com essa orientação sexual se sentem à vontade com esse enunciado, até porque ele é muitas vezes associado a quem tem identidade de gênero feminino, mas performa como o chamado masculino. São as “machudas”, como se diz na linguagem popular. Contudo, são exatamente essas as que mais sofrem violência, justamente por performar dessa forma. Como você avalia a aceitação desse enunciado para toda a comunidade?

Eu, inclusive, tenho exemplos. Eu tenho amigas que performam mais essa feminilidade, são mais patricinhas e tal. E quando nós saímos, e as pessoas nos chamam de sapatão, elas viram pra mim e falam: “Sapatão é ela. Eu sou lésbica”. É porque há o próprio desconhecimento desse enunciado. Eu acredito que atravessa exatamente por essa questão de conhecer, do entender. Eu ando nos dois mundos. Ando com mulheres que não são militantes, não gostam muito de reflexões mais politizadas ou intelectuais; e ando nos coletivos, que, em geral, contam com pessoas mais politizadas, que fazem essa opção por uma reflexão mais complexa. Nesse último grupo de pessoas, todas se assumem como sapatão, mesmo essas, que performam o que a sociedade impõe como feminino. Por isso, a importância de ampliar esse debate.

Agora, já que você falou do Ferros’bar, que passou a ser um espaço de resistência e é símbolo da luta das mulheres lésbicas, que abriu durante a Ditadura, gostaria que você comentasse sobre um episódio relatado em sua tese, que é a Operação Sapatão. Mais um crime desse período trágico que não recebeu a devida punição.

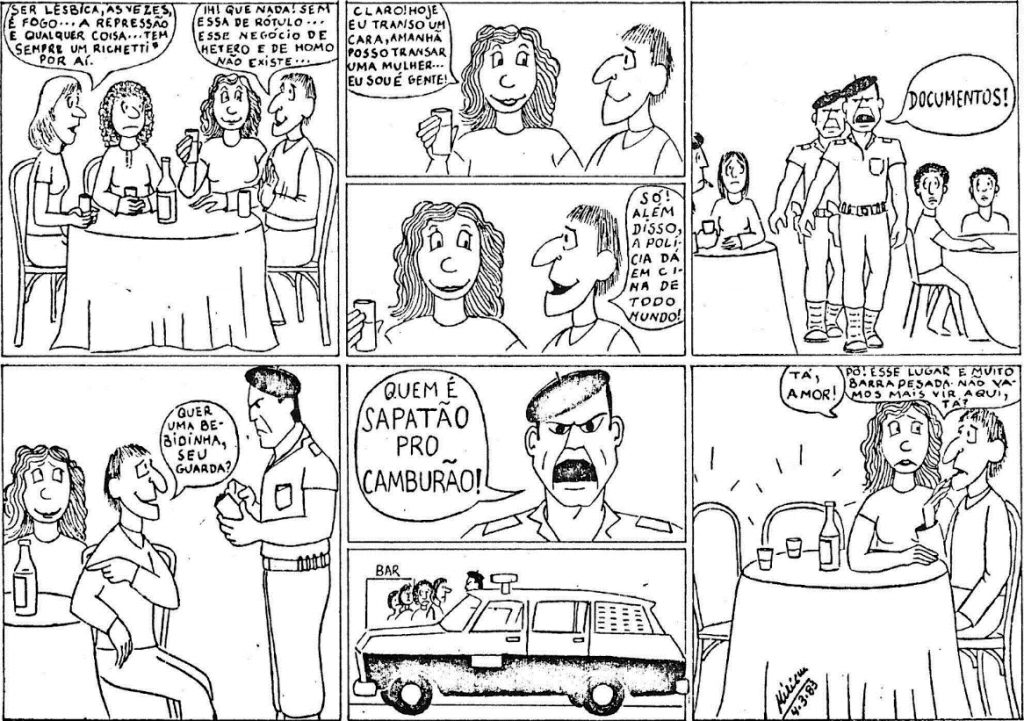

Foi uma surpresa pra mim, porque eu nunca tinha ouvido falar. E aí, eu achei um recorte, uma reportagem sobre a Operação Sapatão, e uma charge. Ela foi uma operação extremamente violenta, liderada pelo delegado José Wilson Richetti, deflagrada em São Paulo em novembro de 1980. Richetti foi um dos delegados mais cruéis do serviço militar, que decidiu fazer rondas focadas em “prender sapatão” nas ruas. Eles iam a bares e outros lugares, que esse público costumava frequentar, e botavam no camburão. A charge dizia exatamente isso: “Quem é sapatão, pro camburão”. Na reportagem, uma delas narra que estava na parada de ônibus, a viatura passa, os policiais perguntam se ela é sapatão, e ela, antes mesmo de responder, é colocada no camburão. Foram mais de 200 mulheres que sofreram extorsão dentro da cadeia. As que tinham mais poder aquisitivo pagaram fiança, e as que foram ficando eram as que não tinham grana. Foi uma operação muito violenta, mas eu digo que foi um tiro no pé. Eles tentaram propagar medo, mas o que houve é que muitas dessas mulheres decidiram criar um coletivo para resistir. E então fundaram o “Chanacomchana”, um jornal que foi um calo no pé dos militares.

Agora vamos voltar à Matinta Perera. Como essa figura mítica, tão comum na Amazônia, foi abordada numa pesquisa sobre o enunciado sapatão?

Voltando a falar sobre apropriação, identidade, e nessa perspectiva de construir um cânone sapatão, nós começamos, então, a buscar figuras na nossa mitologia amazônida que pudesse nos representar. Quem é a Matinta Perera, segundo os contos populares? É uma mulher velha, associada à bruxaria, na imagem e no tipo de prática. As bruxas foram mulheres livres, que tiveram sua religiosidade e sua própria liberdade criminalizadas pela inquisição. Quando as histórias da Matinta são contadas, pelo senso heteronormativo, pelo senso comum, elas são apresentadas sempre como mulheres velhas, que nunca se casaram, nunca foram vistas com homem. E como mulheres assim são rotuladas? De sapatão. Na pesquisa eu descobri que a Matinta pode ser qualquer pessoa, não só como a versão mais famosa é mostrada. Ela pode ser, inclusive, homem. Então, ela também pode ser sapatão. Eu sou da Amazônia. Eu me sinto amazônida, eu nasci aqui, eu moro aqui e eu tenho o direito de ressignificar isso. É uma forma de ressignificar essa narrativa como resistência. É mais uma vez você pegar o xingamento e transformar em luta.