“Vocês todos deveriam ser como crianças” foi a frase que ecoou pelo Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas durante uma das giras realizadas em homenagem a Exu e atendimento aberto ao público com Pombagira.

Sob a luz de velas vermelhas e atapetado por flores e folhas espalhadas pelo chão, o terreiro dirigido pela Mãe Lunna de Iansã abria seus portões para salvaguardar os caminhos abertos e a proteção diária. Em roda, vestidos com roupas pretas e vermelhas, os filhos da casa cultuavam os orixás com cantigas e convocavam as entidades espirituais ao som do toque dos atabaques.

Diante do momento, algumas dezenas de pessoas — chamadas de consulentes pela Mãe Lunna porque, visitantes, ali estavam em busca de orientação e aconselhamento espiritual — participavam da gira batendo palmas e entoando os cantos. Poucas estavam ali pela primeira vez, como nós.

A maioria parecia já saber o caminho da casa. Entre elas, algumas estavam acompanhadas de crianças, umas sentadas no chão, outras no colo de adultos. Perceberíamos ao longo do encontro que os pequenos, junto com mães e pais, avós e avôs, tias e tios, pertenciam àquele momento tanto quanto os mais velhos.

Ponto de pureza

As crianças são o ponto de pureza nos terreiros e neles são cuidadas com carinho e afeto por todos que os frequentam. Tal qual o provérbio africano, é preciso de um terreiro inteiro para cuidar de uma criança, e, no Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas, a infância é elemento central na espiritualidade do barracão. “Erê é criança, Ibeji é criança e Ibejada é criança. Para a gente, é o corpo vivo da religião e o objeto mais sagrado que a gente tenta preservar”, diz Mãe Lunna de Iansã.

Na sacralidade do espaço, as vestimentas, a tradição oral na contação de histórias, as danças e músicas atraíam olhinhos e ouvidinhos curiosos, que, distantes dos brinquedos deixados pela Mãe Lunna durante toda a gira, preferiam observar e participar da roda, cantando e batendo palmas.

Enquanto os mais elétricos iam para a frente da roda, atentos a todos os passos, batuques e palavras, os mais tímidos ficavam sentados no cantinho, ao fundo do terreiro, mas sem perder o foco, mesmo com um brinquedo na mão. Uma chegou a adormecer no colo da mãe: parecia que, para a pequena, não havia local mais seguro que aquele para cair no sono.

Entre luz baixa, clima escuro, fitas coloridas penduradas, velas acesas, altares e entidades, mesmo que poucos no dia da nossa visita, lá, entre o aglomerado de gente mais alta e adulta, estão os Ibejis.

Fontes diárias de aprendizado, as crianças de terreiro, socializadas num ambiente frutífero para uma educação antirracista, simbolizam um fortalecimento da conexão com a ancestralidade. Pequena em estatura, mas grande pilar da casa, a meninada aprende, ensina, encanta, reinventa, energiza e poetisa os mais sagrados encontros e as mais valiosas experiências nos terreiros.

Segunda casa

Quando nasceu, a família de Tainá frequentava um terreiro de Umbanda todo final de semana. Suas primeiras memórias de vida retomam as primeiras experiências que teve com religiões de matriz africana. Depois de mais velha, a avó materna passou a participar de cultos evangélicos e, com a proximidade que tinha com a matriarca, seguiu seus passos e a acompanhou.

Foi depois de muitos anos, quando compareceu ao Templo da Mãe Lunna em uma festa de celebração a Erê, entidade espiritual infantil que remete à brincadeira e à pureza, que a filha de santo voltou à Umbanda: “foi na festa que eu realmente soube que aquele era o meu chamado pra continuar no terreiro”, diz.

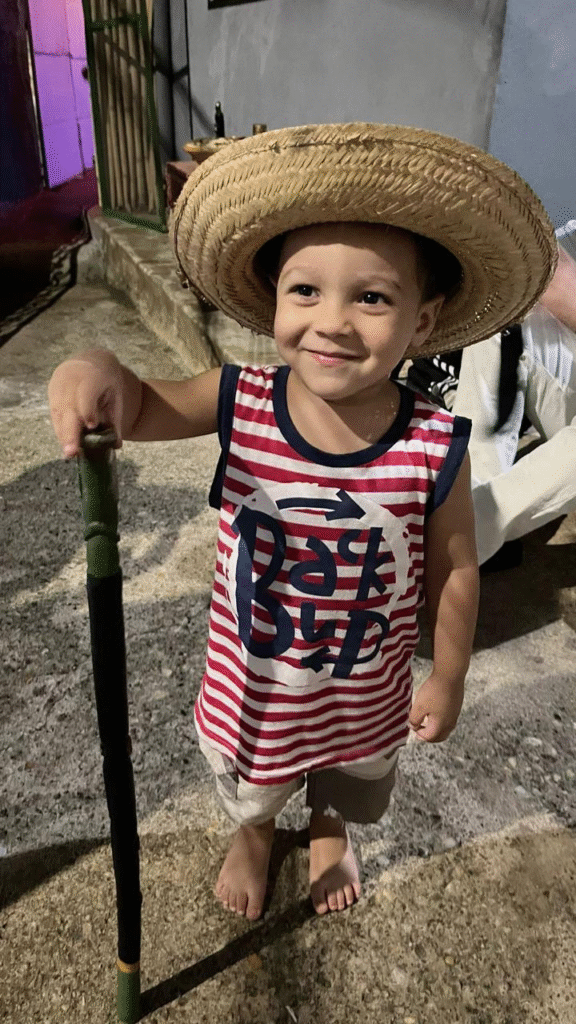

Tainá é mãe de Nicolas, de 2 anos. O pequeno está em todas as giras do terreiro, sem falta. Tornou-se parte imprescindível dos laços comunitários e solidários que tecem as relações de afeto da mãe e dos filhos de santo do templo. Enquanto conversávamos com Tainá, todos que passavam cumprimentavam Nicolas, que reconhecia os abraços e palavras calorosas daquela família que também era sua.

“Desde a primeira vez que pisei aqui, como consulente, todo mundo já abraçou o meu filho, fez ele se sentir em casa. O terreiro é, de fato, a nossa segunda casa”, conta a mãe.

“Gosto” foi o que respondeu, timidamente, quando perguntamos o que o pequeno achava das giras no barracão. A mãe fala que, no início, tinha receio de o filho se assustar com o barulho e atrapalhar os momentos em que as entidades estão em terra. “Muito pelo contrário: ele ama estar aqui”, ela logo acrescenta, contradizendo, para sua felicidade, os pensamentos que tinha antes de passar a levar o filho ao barracão.

Durante a roda, momento em que são incorporadas as entidades sagradas para a Umbanda, Nicolas mantém-se distante. Não porque ele não gostaria de estar ali, mas porque é indicado pelos adultos que ele fique apenas observando, de longe.

Num ato involuntário, quando o malandro assume posição na gira, Nicolas corre para perto dele. Tainá diz que tem algo especial na relação que o filho cultiva pelo espírito de chapéu branco e vermelho. Quando Nicolas atravessa a roda, admirando a figura da malandragem, os adultos tentam tirá-lo dali, mas são interrompidos: “o malandro não deixa brigar com ele de jeito nenhum”, ri Tainá.

As primeiras vezes no terreiro

Juliana Rodrigues sempre foi católica, mas, no ano passado, sofreu um acidente de carro que mudou sua vida. Espirituosa desde muito cedo, contou que, no susto da tragédia, uma amiga a pegou nos braços e disse “que Exu abra seus caminhos”. A mensagem, atrelada ao convite de Mãe Lunna de Iansã, a levou ao templo. A gira de homenagem ao mensageiro e guardião já era o terceiro momento em que ela comparecia ao barracão.

Junto dela, estavam o marido, Caio, e o filho do casal, Bento, de 7 anos. A presença nas giras de Umbanda se tornara um programa da família. Batizada quando ainda neném, Rodrigues pouco sabia sobre religiões de matriz africana. “Eram muito demonizadas na minha infância”, lamenta.

Nas suas recordações de criança, tem lembranças de morar próximo a uma loja de artigos religiosos da Umbanda e do Candomblé, e a mãe e a tia, desconhecidas de outras narrativas para além do cristianismo, proibiam que passasse ali por perto.

Já mais velha, foi na faculdade que Juliana começou a ler sobre decolonialidade. Sua interpretação de mundo, que dentro de casa, durante a infância, era majoritariamente cristã, começou a abarcar novas impressões e experiências.

No ímpeto de mudar a educação que proporciona ao próprio filho, e até mesmo ressignificar a educação religiosa que teve quando criança, decidiu levá-lo ao terreiro também. O que inicialmente seria uma experiência pessoal passou a ser uma releitura de sua própria maternidade e da relação que tece com Bento.

“O Bento, aqui, fica super curioso, porque é muito diferente a relação com a religião católica da relação com as religiões de matriz africana”, relata Juliana.

O menino, que segurava fortemente um dragãozinho de brinquedo durante toda a gira, não desgrudava da mãe e do pai. Era uma das crianças que mantinha-se distante, sentada no chão, mas atenta à ritualidade do encontro com palmas, levemente descompassadas, no ritmo das batucadas. Vermelho, ele conta, é a cor que mais chama a atenção dele nas giras, bem presente nas saias e nos batons.

Nessa relação familiar, que agora é influenciada pela espiritualidade dos terreiros, Juliana e Bento constroem novos mundos dentro de si mesmos. Ela, ressignifica pedaços de uma infância dominada pela cristã colonialidade. Ele, se encanta com as delicadezas espirituais de ser criança.

‘Deixa a criança falar’

A criança dentro da Umbanda e do Candomblé, como alguns dizem, é o coração. Gleice Silva e Luiz Otávio Silva, frequentadores da Casa Pai João de Angola, acreditam que “é a encarnação mais confiável”, porque, para eles, é uma “pessoa sem maldade, pura”.

“A espiritualidade interage com as crianças como se a gente estivesse batendo um papo, dar um doce, dar uma bala, conversar com uma criança, escutar a criança. Se a criança quer falar, deixa a criança falar. Se a criança não quer falar, não quer falar”, conta a Gleice, emocionada. Existe uma forte conexão das crianças carnais com as entidades.

Gleice fala como quem já viu o sagrado se manifestar. Mas, nesse caso, quem falou primeiro foi o filho, uma vez que Luiz foi o primeiro a trilhar o caminho da espiritualidade, aos 14 anos, e em seguida, a mãe o acompanhou. Há três anos, ele foi apresentado a um terreiro pelo seu padrasto. Era só um adolescente, mas sentiu ali algo que não sabia nomear: um misto de acolhimento, pertencimento e identificação. Hoje, ele é curimbeiro: quem toca o atabaque, chamando as entidades.

Para mãe e filho, a ancestralidade foi o caminho até a religião. Os dois contam que, apesar de a família ser majoritariamente católica e ter um certo pé atrás com religiões de matriz africana, sempre houve aquele costume de cantarolar cantigas de macumba, sem saber de onde vinham.

“Quando a gente é chamado, não tem como negar. A gente já tem um histórico de cor, de raça, de ancestralidade”, afirma Gleice.

Além de Luiz, Gleice também tem outra filha de 6 anos que os acompanha nas atividades do terreiro desde os 3 anos . A pequena já está tão habituada com as giras que toma benção de todos os pretos velhos da casa. “Ela me conta toda feliz: mamãe, a sua preta velha me falou isso”, diz a mãe. Os dias de Erê são os seus preferidos. Neles, ela corre, caborna, leva balas e pirulitos até a santidade.

Crescer no terreiro

A forma como cada família constrói seus laços afetivos é muito influenciada pelos espaços de socialização que circundam as vivências em comunidade. Nas relações de Vitória e Maria Lagdem, irmãs nascidas no Rio de Janeiro, mas que moram em São João del-Rei há cinco anos, o Candomblé é fator crucial nas conexões familiares.

O avô é pai de santo da Vitória; a avó é mãe de santo da Maria. “A gente nasceu no terreiro”, elas nos contam. “As nossas canções de ninar eram cantigas de Candomblé”.

Ouça o áudio de Vitória e Maria.

Apesar de a família toda seguir o Candomblé, as irmãs puderam escolher o caminho que queriam trilhar. Muito diferente do cristianismo, a iniciação religiosa se dá, de acordo com Maria, pelo “escolher dizer sim”, e essa escolha demanda maturidade.

Por isso, é muito raro encontrar crianças iniciadas em quaisquer religiões de matriz africana: o processo requer autonomia e preparo físico e mental. Vitória escolheu se batizar no Candomblé relativamente nova, aos 12 anos. Já Maria, decidiu quando tinha 15.

Depois da iniciação, cada uma recebeu seu nome social: no terreiro, Vitória é Dandasimberefumbi e Maria é N’vulakenã. Assim, o barracão do avô, que ficava nos fundos da casa em que cresceram, foi o responsável pelo fortalecimento de suas identidades, espirituais e mundanas.

Crescer no terreiro aguçou a espiritualidade das meninas desde seus primeiros passos: “eu lembro que eu brincava de visitar um mundo, que eu chamava de fantasia, e a pessoa que era o meu melhor amigo imaginário era um homem todo esqueleto. Depois, quando eu cresci, eu descobri que esse era o Exu do meu avô. Então, inconscientemente eu tinha essa ideia. Tudo na minha vida era, de certa forma, voltado para o Candomblé”, lembra Maria.

Na escola, as duas meninas enfrentaram algumas dificuldades. “Nem todo mundo vai gostar do que eu tenho a ser” foi uma das preocupações quando foram envelhecendo e percebendo os sintomas da intolerância religiosa na sociedade e em suas próprias identidades.

Por medo, passaram a dizer que eram espíritas para os amigos do colégio. O Candomblé, então, ficava só dentro de casa, onde é seguro e o respeito é garantido. Foi só depois de mais velhas e mais confiantes de si mesmas que esse cenário mudou.

Hoje, a religião tem forte ligação com as recordações de infância que costuraram no atabaque do pai, na cadeira de santo do avô, nos Contra Egum feitos pela madrinha, nas velas acesas pela avó. As lembranças de criança retomam princípios fundantes de seus caráteres e personalidades, assim como preservam a espiritualidade de Erê em suas caminhadas. “A gente costuma dizer que, se tem criança no terreiro, é porque o terreiro tem alegria”, afirma Vitória.

Terreiro é lugar de criança

Mãe Lunna de Iansã tem certeza de que o barracão precisa das crianças. Trazê-las para o Axé é caminho importante para uma adaptação espiritual: “até os 7 anos, a gente tem os chakras abertos, o que torna a pessoa muito mais suscetível e vulnerável ao mundo espiritual”, explica Lunna. Para além de um espaço religioso, o barracão também é rede de apoio e educação.

“É dentro do terreiro que se ajuda a formar caráter e cria um senso de responsabilidade consigo e com a comunidade”, explica Mãe Lunna de Iansã.

As indelicadezas e desrespeito à infância digna maltratam a falange sagrada de Erê, Ibeji, Cosme e Damião. A humanização deste mundo em dissonância precisa, essencialmente, do encantamento pela infância. Reside, nas crianças e nos terreiros, indissociavelmente, peça significativa para o enfrentamento às durezas impostas pelo racismo religioso, pela intolerância e pelo preconceito.