Em um mundo atravessado por crises humanitárias, narrativas de exílio e pela ascensão de discursos de ódio, a obra da escritora Lina Meruane se destaca por abordar justamente esses temas. Com raízes que se conectam à Palestina e ao Chile, ela utiliza a própria biografia como uma ferramenta de investigação política, traçando um percurso onde se cruzam a memória pessoal e os traumas coletivos.

“Este não é o momento do medo, e não é o momento do silêncio. O silêncio consente, e o medo é a ferramenta da opressão”, destaca a escritora em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato RS. Na conversa, Meruane reflete sobre sua infância durante a ditadura chilena e a luta do povo palestino, temas que permeiam livros como Tornar-se Palestina, já publicado no Brasil.

No momento em que o genocídio registra, de acordo com Ministério da Saúde de Gaza, mais de 62 mil palestinos mortos desde o início da guerra em outubro de 2023, que 313 pessoas morreram de fome, sendo 119 crianças, e que 246 jornalistas foram assassinados, Meruane demonstra como a escrita pode se tornar um território de afirmação política, para confrontar o medo e transformar afetos em consciência crítica. Nascida no Chile, país latino-americano com a a maior comunidade de palestinos fora do mundo árabe, a escritora visitou o território atacado e ocupado nos anos 2013 e 2014.

Abaixo, a entrevista completa:

Brasil de Fato RS – Você tem raízes tanto palestinas quanto chilenas, dois territórios marcados pela violência de Estado, pelos apagamentos e pelas resistências. Como essas experiências moldaram a sua escrita e a sua visão política? Que paralelos você traça entre o Chile da ditadura e a Palestina ocupada, especialmente em relação ao medo, ao silêncio e ao “não querer saber”?

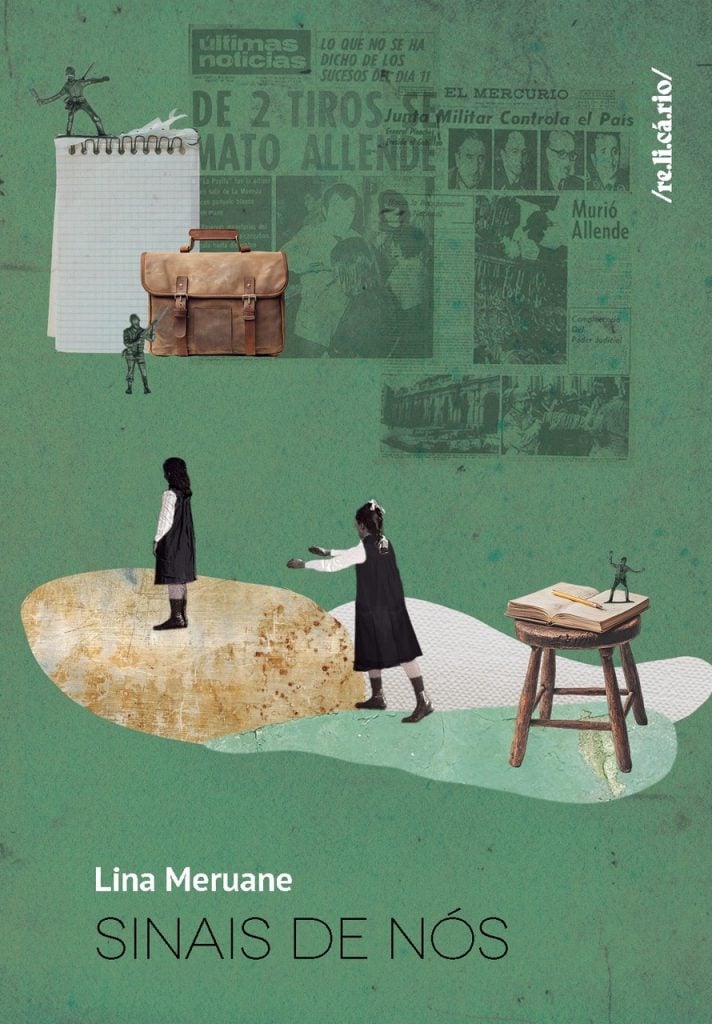

Lina Meruane – Para mim, a Palestina, e a situação da ditadura no Chile e o colonialismo interno sobre o povo Mapuche são questões que surgiram na minha vida adulta. Tive uma infância muito protegida, de classe média, assustada. Antes de tudo, e sobre isso escrevi em Sinais de Nós, eu não entendia, não sabia que estávamos em uma ditadura até por volta dos 15 anos. Foi quando comecei a entender e a rejeitar a informação que vinha de fora, porque meu contexto mais pessoal, familiar, escolar e também a imprensa, ocultava esses fatos. Ocultava-se a evidência da ditadura, dos desaparecimentos, dos corpos assassinados, tudo isso.

Eu mesma passei por um período de negação, porque haviam duas versões muito opostas, e eu confiava justamente na falsa. Essa experiência me marcou profundamente em relação a como opera esse “não saber”, esse “não querer saber” e essa desconfiança na informação verdadeira. É sobre isso que trata o livro Sinais de Nós. Essa experiência, que foi difícil de contar por me fazer sentir culpada por ter sido uma jovem que negava o que acontecia, me preparou para o meu grande projeto de escrita: que é o meu projeto de escritura palestina.

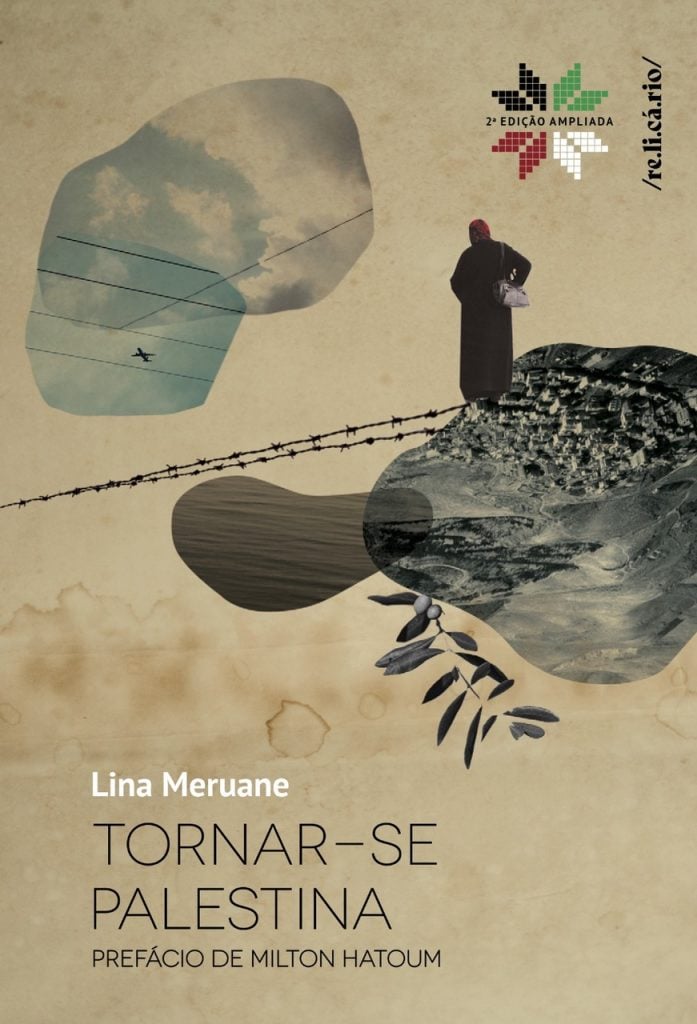

Dentro dele, há um livro publicado no Brasil, Tornar-se Palestina (publicado pela editora Relicário), que demorei 10 anos para escrever, além de um que sairá em breve, Matarlo Todo — todos textos escritos sob a sombra do genocídio. Foi essa reflexão que me permitiu pensar como operam essas verdades opostas, como funciona a evidência e como os afetos influenciam a decisão de abandonar uma versão dos fatos para admitir, com a força da evidência, as outras.

O que exige esse se dar conta, querer saber ativo, em termos de ativismo, que responsabilidade o saber exige? Porque saber e ver exigem uma resposta. Ignorar é pura comodidade. É comodidade e também é medo, mas é um medo cômodo, porque realmente, neste momento, manifestar contra o genocídio que está acontecendo, que se está infligindo sobre a população palestina em Gaza, é tanto pior que qualquer coisa que pudesse nos fazer a nós por manifestar.

Em conferências, decidi escrever também em inglês, seguindo a provocação de Edward Said (intelectual palestino autor de Orientalismo): falar a verdade ao poder em sua própria língua.

Em Sinais de Nós, você revisita a infância durante a ditadura chilena, rompendo com a ideia de inocência. Como foi transformar memórias pessoais em matéria política e literária? E de que forma a memória, pessoal e coletiva, se torna central em sua escrita, especialmente ao abordar histórias interrompidas, distorcidas ou apagadas?

Esse livro me custou muito escrever e só consegui publicá-lo depois dos 50 anos. Nele, adotei o gênero do ensaio autobiográfico para revisitar quem fui e quem fomos nós, crianças de classe média ou média alta do Chile daquela época: meninos superprotegidos, que não enfrentavam diretamente a violência da ditadura, nem em nossos corpos nem em nossas famílias.

Parecia-me importante tomar aquilo que poderia ser apenas uma anedota da infância e transformá-la numa oportunidade de pensar: quem fomos? Por que nos aconteceu o que nos aconteceu? Por que nos posicionamos politicamente de determinada forma? Sempre me interessou olhar para a infância não como um espaço de inocência, mas como um espaço de produção de afetos, de ideias e de condutas.

De certa forma, esse livro retoma uma reflexão que já havia feito em Las infantas: a de pensar a infância como lugar de formação de cumplicidades. E não falo apenas das conscientes, mas também das inconscientes, involuntárias , que mesmo assim estão lá e, quando adultos, exigem de nós um olhar direto. Exigem que nos responsabilizemos por elas e, de alguma maneira, que as reparemos. Escrever Sinais de Nó foi uma forma de encarar essa cumplicidade silenciosa e de tentar sair dela com muita força.7

Diante da intensificação da ocupação israelense e do massacre na Faixa de Gaza, como você está vivendo este momento? Qual o papel da palavra e da literatura diante dessa catástrofe?

Estou vivendo este momento com enorme desolação, porque vi desmoronar todo um marco legal criado após a Segunda Guerra Mundial para evitar outro genocídio. Um marco que dizia “nunca mais” o mundo permitirá que se faça isso, essa violência, esse massacre a nenhum grupo étnico. E o que vimos é que essa promessa não valeu nada. Os antigos impérios coloniais europeus e os Estados Unidos faltaram com sua própria palavra, ao seu próprio protocolo legal, como se as vidas palestinas valessem menos, negando-lhes a humanidade.

Isso é gravíssimo e angustiante, porque, uma vez que esse marco legal cai, ele não cai apenas para os palestinos, mas para todos os outros grupos vulneráveis do nosso planeta.

Agora, o papel da palavra e da literatura continua sendo muito importante. No momento em que um acordo legal se desfaz, o que nos resta é a outra palavra: a palavra cidadã e a que se escreve nos livros contra o genocídio. É claro que um livro, ou muitos, dificilmente podem mudar o curso macropolítico dos eventos, mas eles realizam um trabalho micropolítico: mudar corações, mudar consciências, explicar aos leitores o que realmente está acontecendo, fornecendo-lhes provas e, sobretudo, análise.

A escrita exige tempo e reflexão, e o leitor tem esse tempo para pensar. Além disso, a literatura tem um efeito nos afetos, e são os afetos que movem politicamente os corações e as consciências.

“O não saber nada, o não querer saber, cobria o país como um escudo e como o privilégio de ter sabido, mas preferido não saber”, trecho do livro Sinais de Nós

Em sua obra, especialmente em Tornar-se Palestina, há uma reflexão sobre colonialismo não apenas como ocupação territorial, mas também sobre línguas, corpos e narrativas. Como a escrita e a escolha do idioma atuam como resistência ao apagamento e ao controle simbólico?

Enquanto escrevia este livro, ao longo de 10 anos, compreendi que havia optado pelo castelhano, que é minha língua natal, porque não falo árabe. Então, eu tinha que escrever meu livro em castelhano, filtrado por minha experiência como Lina Meruane chilena. Mas também percebi que havia recorrido ao inglês, que é a chamada língua da diplomacia, mas também língua da guerra, língua em que as pessoas se entendem ou se desentendem em Israel e Palestina, nos territórios ocupados palestinos.

O inglês ganhou privilégio quando aparecia como segunda língua, borrando não só o hebreu, que não entendo, mas também o árabe, no qual eu não falo. Então, enquanto escrevia a última parte do livro, que se agregou agora, percebi que era importante resgatar, sobretudo, o árabe, que estava perdido. Esse foi o trabalho de reflexão: recuperar a língua que estava perdida em minha família devido a uma assimilação imposta pelas noções de nação que exigem que os imigrantes percam sua língua natal e adotem a língua do país em que vivem.

Por isso, o livro termina escrito em árabe, não mais transliterado, mas em sua própria caligrafia. E me dei conta, diante do genocídio acelerado, que continuar escrevendo em espanhol era uma forma de me proteger frente às ameaças que se cernem sobre quem se manifesta contra o genocídio, porque o inglês é a língua dominante e nela há uma vigilância muito intensa.

O corpo, feminino, migrante, racializado, enfermo, emerge em sua literatura como um território de disputa. De que maneira a escrita se torna uma forma de habitar ou resistir nesse corpo?

O corpo sempre foi território de disputa, e não só isso, foi também objeto prioritário do poder. Isso diz Michel Foucault em seu maravilhoso livro Vigiar e punir. E, de fato, é aí que o poder coloca o olho: no corpo, para exercer sua coerção, sua vigilância, sua violência. Exigindo que seja um corpo que sirva ao poder.

Esse corpo aparece como um corpo masculino, branco, são, um corpo heterossexual, um corpo estabelecido. E aí está o outro corpo que me interessa: o feminino, o migrante, o racializado, o enfermo, que você menciona. Minha escrita recorre a todos esses corpos. E agora começa também a recorrer ao corpo animal, que está fora do corpo antropocêntrico.

Você pergunta como a escrita se torna uma forma de habitar e resistir. Pois bem: é exatamente aí que eu estou, habitando, resistindo e reivindicando esse corpo como um corpo válido, um corpo que deve ser considerado, protegido e dignificado, com os mesmos direitos que qualquer outro corpo.

Porque esses corpos sobre os quais escrevo são justamente aqueles que foram marginalizados, tornados vulneráveis e considerados descartáveis. O que a escrita faz é repor esses corpos no centro do discurso, como corpos que fazem história, corpos que têm poder e que reivindicam seu lugar na sociedade e na nação. Isso me parece realmente muito importante.

Como a migração, como condição e herança, atravessa sua relação com o idioma e com o ato de escrever?

Na minha família, se perdeu a língua materna do meu pai, que é o árabe, e a língua materna da minha mãe , ou da minha avó, que é o italiano. Ou seja, há duas línguas perdidas que eu não aprendi.

Quando criança, viajei para os Estados Unidos, esqueci o castelhano e aprendi a ler e escrever em inglês. Ao voltar para o Chile, esqueci o inglês para reaprender o castelhano. No meu percurso, há quatro línguas que se perderam por diferentes motivos: pela assimilação das línguas durante a migração dos meus pais e pelas minhas próprias perdas e recuperações linguísticas em minhas migrações. Não é pouco — e ainda assim eu tenho pedaços de cada uma delas que vivem no meu DNA, e que minha escrita tenta resgatar.

Sinto que o lugar político da minha escrita trabalha justamente com a beleza dessas línguas: com suas perdas, suas aquisições, seus jogos, seus ritmos e o que evocam em mim. Esse é um dos grandes temas do meu trabalho: o resgate e o jogo com essas línguas perdidas. Por isso Tornar-se Palestina é um livro tão importante para mim: porque fala das ruínas da migração, mas também das aquisições, das conquistas e das maneiras de pensar politicamente todo esse percurso das línguas.

“A literatura tem um efeito nos afetos, e são os afetos que movem politicamente os corações e as consciências”

Que perguntas políticas ou literárias te inquietam hoje? E como elas se conectam com sua perspectiva feminista crítica?

Além da grande pergunta sobre o devir palestino, que é mais do que uma pergunta, é um grito, porque realmente é uma situação atroz e desesperante, outras perguntas que tenho, relacionadas ao meu feminismo, dizem respeito à minha posição como feminista interseccional. Como nos encarregamos de tantas realidades ao mesmo tempo, gênero, raça, capacitismo, idade, comunidades queer e trans?

Hoje, e ao longo da minha escrita, penso que precisamos encarar essas questões não como separadas, mas como efeitos de um mesmo sistema: um sistema binário, que já descrevi antes, masculino, viril, branco, capacitista, dono da saúde, heteronormativo, idealizado. O feminismo que me interessa se situa no extremo oposto desse ideal, questionando-o, mostrando suas fissuras, erodindo-o aos poucos.

Essas perguntas são disparadoras de textos. Por exemplo, elas impulsionaram trabalhos anteriores, como o livro Coloquio de las Quiltras, que será publicado no próximo ano, ou aparecem na novela que estou escrevendo, Pie de Guerra. É a primeira vez que escrevo uma novela protagonizada por homens, mas trata-se de um tipo específico de homens que me interessa: não os que representam o ideal masculino.

Além disso, estou escrevendo um ensaio literário chamado Proliferação, em que volto sobre questões da maternidade e da aceleração capitalista, e como isso afeta o corpo das mulheres, não apenas o corpo reprodutivo, mas também as mulheres ao redor e as pessoas que cuidam delas.

Para mim, essas perguntas políticas são centrais na escrita, mesmo que minhas novelas não sejam novelas de tese nem busquem provar algo. Como você disse, o que me interessa é que essas perguntas não se fecham como respostas, mas se exploram, se desdobram, e isso faz parte de um processo de reflexão e de emoção, que é, para mim, o que representa a literatura.

“Percebi que havia recorrido ao inglês, que é a chamada língua da diplomacia, mas também língua da guerra, língua em que as pessoas se entendem ou se desentendem em Israel e Palestina, nos territórios ocupados palestinos”

Como você vê o papel da escritura das mulheres latino-americanas no cenário literário e político atual?

Penso que é uma escritura que emergiu com muita força, porque são escrituras muito propositivas. Elas impugnam os modos de fazer política, a forma como se tratam as mulheres e os sujeitos mais vulneráveis, e até como algumas comunidades queer — inclusive alguns homens homossexuais, têm exibido uma misoginia notória.

Sei disso porque escrevi um livro sobre a representação da AIDS na literatura latino-americana. As mulheres estavam completamente excluídas desse corpus. E quando eram incluídas, eram personagens de papelão, em posições de serviço, e não de agência. Ou seja, reproduziam estereótipos femininos em narrativas da doença, que, pontualmente, eram escritas por homens homossexuais, com algumas exceções notáveis, como Severo Sarduy (escritor cubano) e Pedro Lemebel (escritor e artista chileno).

Mesmo não sendo todas as escritoras iguais , há diferenças entre seus projetos, existe um grupo muito interessante que está realmente derrubando normas e heteronormas de longa data. Colocaria na vanguarda dessas escritoras a mexicana Cristina Rivera Garza. Ela não é apenas uma grande ensaísta, mas também uma excelente romancista e poeta, e é uma pensadora chave da minha geração. Seu último livro, O Invencível Verão de Liliana (publicado no Brasil pela Autêntica Contemporânea), é extremamente importante. Ele aborda o feminicídio de sua irmã e é uma contribuição muito significativa para a literatura latino-americana contemporânea.

Que mensagem ou reflexão você gostaria de deixar para leitores brasileiros, especialmente aqueles que estão descobrindo sua obra?

Eu diria aos leitores e leitoras de ensaio, de literatura, de poesia, de teatro, que este não é o momento do medo, e não é o momento do silêncio. O silêncio consente, e o medo é a ferramenta da opressão. Então, é preciso se atrever a levantar a voz, e para isso vale a pena ler. Porque a leitura, qualquer que seja, sempre é um gatilho para a reflexão, para o afeto. A leitura também nos fornece ferramentas, como se um livro fosse uma caixa de ferramentas. Então, que mergulhem na leitura, na leitura das vozes que importam, das vozes que estão fazendo uma reflexão política importante.

“’Gaza é uma grande prisão ao ar livre, cercada de muros de concreto intercalados por torres de vigilância e arame farpado, vigiada por ar, mar e terra. É um dos territórios mais densamente povoados do mundo, e muito pobre’, me respondeu Ankar em uma mensagem em fevereiro, quando lhe perguntei sobre a possibilidade de entrar na cidade. ‘É praticamente impossível, a menos que você venha com autorização especial de uma missão internacional com lealdade comprovada a Israel ou disponha de muitos contatos no Exército, do lado de fora, e tenha um familiar doente, correndo risco de morte, do lado de dentro. As frotas de ativistas do mundo todo são uma das duas únicas formas de entrar e levar comida, remédio ou materiais de construção (embora correndo o risco de sofrer um ataque do Exército israelense, que é quase como um ataque do próprio Deus)’”, trecho do livro Tornar-se Palestina