No dia 5 de setembro celebramos o Dia da Amazônia e também os 117 anos do nascimento de Josué de Castro. Dois aniversários que se encontram e revelam a atualidade de uma mensagem incômoda: a fome continua a marcar profundamente a região Amazônica. Josué, médico e geógrafo, nos ensinou que a fome não é uma fatalidade da natureza, mas o resultado de escolhas políticas e sociais. Mais que isso: produto da ação humana, “men made”!

Ao publicar Geografia da Fome em 1946, Josué mostrou que a Amazônia era uma das áreas de fome endêmica do Brasil, ao lado da região canavieira da zona da Mata Nordestina. O mapa que desenhou pode ser considerado o primeiro mapa da fome divulgado amplamente no país. Em suas palavras, eram as regiões onde se comia pior, com dietas pobres em variedade e nutrientes, apesar da aparente abundância.

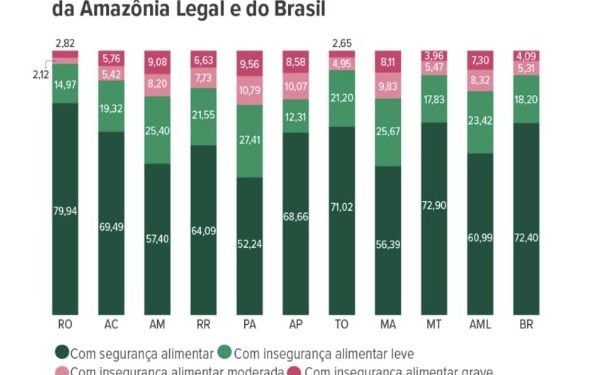

Décadas depois, os números da EBIA/IBGE de 2024 confirmam o diagnóstico de Josué. O estudo recém-divulgado pela rede colaborativa Uma Concertação pela Amazônia mostra que cerca de 40% da população da Amazônia Legal vive hoje num grau de insegurança alimentar moderada ou grave, o que significa que passam fome segundo a FAO. Essa proporção é mais alta do que a média nacional e até maior do que a fome da região Nordeste, o que tanto indignava o pernambucano Josué. Em estados como o Amazonas e o Pará, os mais populosos da região Amazônica, a situação é ainda pior, desmontando o imaginário popular de que a fome grave estaria restrita ao Sertão do Nordeste, como muitos ainda pensam. A Amazônia é hoje o retrato mais cruel da insegurança alimentar que ainda existe no país.

O mérito do estudo Amazônias não está apenas no diagnóstico, mas nas propostas de políticas que apresenta: descentralizar estoques de alimentos, fortalecer a agricultura familiar ribeirinha, indígena e quilombola, integrar abastecimento urbano e produção local, adaptar programas como PAA e PNAE às especificidades da região. São medidas urgentes e factíveis, que exigem apenas uma decisão política de implementar, além de investimentos públicos consistentes.

As recentes secas de 2023/24 agravaram a dimensão do problema. Quando os rios secam, as embarcações deixam de circular e comunidades inteiras ficam isoladas. Alimentos deixam de chegar às aldeias e às cidades do interior, os preços disparam, e mais famílias passam dias inteiros sem ter o que comer. A seca funciona como um cerco alimentar, semelhante ao que ocorre em zonas de conflito, como em Gaza, onde a causa é a interrupção deliberada do acesso físico aos alimentos, o que configura o uso da fome como arma de guerra.

O dramático caso dos Yanomami, indígenas que habitam o norte da Região Amazônica, denunciado meses atrás, ilustra essa realidade: crianças em estado grave de desnutrição porque a comida não chegava às aldeias, seja pela seca, seja pela invasão do garimpo que contamina os rios e o peixe — sua fonte básica de proteínas —, bem como destrói seus territórios de produção de subsistência.

Josué de Castro denunciava, já nos anos 1950, que grãos apodreciam em armazéns do mundo desenvolvido enquanto milhões morriam de fome na Ásia e na África. Chamou isso de “diplomacia da fome”, o uso da comida como arma de poder, uma forma de “ajuda” internacional que discriminava os “inimigos”, condenando-os a morrer de fome lentamente.

O que vemos hoje na Amazônia é um eco perverso dessa denúncia: populações inteiras submetidas a uma espécie de bloqueio alimentar, fruto da combinação de negligência do Estado, degradação ambiental e avanço de atividades ilegais. A fome na região não é produzida apenas pela falta de dinheiro para adquirir os alimentos, mas também pela restrição de acesso físico.

É nesse ponto que a mensagem de Josué encontra sua atualidade na Amazônia de hoje. Se queremos superar a fome, precisamos de políticas públicas que combinem justiça social, respeito cultural e sustentabilidade ambiental. Precisamos de um programa de ação que valorize os saberes tradicionais, fortaleça cadeias curtas de produção e transforme os povos da floresta em protagonistas da transição justa para uma economia sustentável. Não há como preservar a floresta condenando seus habitantes à miséria. Não basta distribuir cestas básicas, tem que valorizar a produção e garantir a distribuição pelos circuitos curtos locais.

As soluções estão ao nosso alcance. Programas como o PAA e o PNAE já mostraram que é possível integrar produção local, inclusão social e abastecimento saudável. Quando escolas amazônicas compram diretamente de agricultores familiares, crianças recebem refeições adequadas e comunidades indígenas e ribeirinhas garantem renda.

Centrais de abastecimento regional, com estoques descentralizados e cadeias curtas de comercialização, podem reduzir a dependência de produtos externos e assegurar alimentos frescos mesmo em períodos de estiagem. O combate ao garimpo ilegal e ao desmatamento, por sua vez, é também uma medida de segurança alimentar, pois protege os rios e os roçados que sustentam as comunidades.

Em alguns meses mais, Belém do Pará sediará a COP30. Pela primeira vez, a Amazônia será palco da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. É a oportunidade de mostrar ao mundo que não existe justiça climática sem justiça alimentar. A floresta é essencial para regular o clima global, mas sua população precisa ser colocada no centro das soluções. Combater a fome na Amazônia deve ser prioridade nacional e internacional, parte inseparável da agenda do clima e dos direitos humanos.

Não basta garantir a preservação da floresta como patrimônio mundial. É preciso assegurar que seus habitantes tenham comida na mesa e dignidade em suas vidas. O gráfico da insegurança alimentar na Amazônia Legal, divulgado este ano, é um alerta tão poderoso quanto o mapa que Josué desenhou em 1946. A diferença é que agora temos um maior conhecimento, melhores instrumentos e conhecemos propostas concretas para mudar essa realidade. Falta apenas coragem política, ingrediente que infelizmente falta quase sempre.

No Dia da Amazônia e no 117º aniversário do nascimento de Josué de Castro, a mensagem que fica é simples: a floresta e seu povo são inseparáveis. Mas também contundente: não haverá futuro climático estável enquanto milhões continuarem privados de sua alimentação adequada no coração da floresta. Não haverá Amazônia viva sem segurança alimentar para quem vive nela!

*José Graziano da Silva, diretor Instituto Fome Zero e professor emérito da Unicamp.

**Este é um artigo de opinião e não representa necessariamente a linha editorial do Brasil do Fato.